全国市況レポート

注目記事

学ぶ

更新日:2025.07.25

登録日:2025.07.25

不動産取引の電子契約とは?メリットや具体的な方法をわかりやすく解説

「不動産取引の電子契約とは?」

「電子契約にするメリットやデメリットは?」

デジタル化が進む中、不動産の売買や賃貸契約でも「電子契約」が可能になりました。紙の契約書に代わり、オンラインで契約を完結できる仕組みが整いつつあります。

本記事では、不動産取引における電子契約の基本から、導入するメリット・デメリット、実際の進め方までわかりやすく解説します。

【この記事でわかること】

・不動産の売買・賃貸でも電子契約が可能

・電子契約にすれば、収入印紙が不要・来店不要・紛失リスクが軽減。遠方にいてもスムーズに契約できる。

・不動産電子契約の具体的な進め方

マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ

(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント

表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」

が見れる! - 新築物件速報など

今後拡張予定の機能も!

不動産の電子契約とは

不動産の電子契約とは

不動産取引ではこれまで、契約書に署名・押印を行い、紙の書面で契約を交わすのが一般的でした。しかし、2022年の宅建業法改正により、不動産でも電子契約が正式に認められ、導入が急速に進んでいます。

ここでは、以下を見ていきましょう。

・電子契約は書面・押印なしで契約できる新しいスタイルである

・宅建業法改正で売買も賃貸も全面解禁された

・従来の書面契約との違い

電子契約は書面・押印なしで契約できる新しいスタイルである

インターネット上で契約を結ぶ「電子契約」は、紙の契約書や押印を使わずに手続きできる新しい契約スタイルです。契約書の作成から署名・保存まですべてオンラインで完結します。

電子契約には、「電子署名」と「タイムスタンプ」という2つの仕組みが使われており、どちらも契約の信頼性を支える重要な役割を担っています。両方を併用することで、紙の契約書と同じ法的な効力が認められているのです。

それぞれの役割は、以下のとおりです。

・電子署名:誰がどのような内容を契約したかを証明

・タイムスタンプ:契約書がいつ作成され、改ざんされていないことを証明

上記の2つを組み合わせることで、電子契約でも紙と同じように、安心して契約を結ぶことができます。

宅建業法改正で売買も賃貸も全面解禁された

2022年5月から、不動産の契約がオンラインでできるようになりました。これは、「デジタル改革関連法」という新しい法律により、宅地建物取引業法など、48の法律が見直されたことがきっかけです。

とくに大きなポイントは、次の2つの書類が電子化できるようになったことです。

・35条書面(重要事項説明書)

・37条書面(契約内容の確認書)

これまでは、こうした書類を紙で渡す必要があり「宅建士」の署名と押印も必ず必要でした。しかし改正後は、宅建士のはんこも不要になり、書類はパソコンやスマホでやりとりするだけでOKになったのです。

相手の同意があれば、全ての契約手続きがオンラインで完結できます。契約にかかる手間や時間が大きく減り、不動産取引がぐっと便利になったのです。

マンションを購入する際、多くの方が利用するのが「住宅ローン」です。購入前に押さえておきたい基礎知識を、以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧ください

従来の書面契約との違い

電子契約が広がることで、これまでの紙の契約書と比べて、さまざまな点が変わりました。

以下は、主な違いをまとめた表です。

はんこが不要になっただけでなく、保管方法も大きく変わりました。紙の場合は保管スペースを確保したり、日付順に整理したりと、かなりの手間と時間がかかります。

一方、電子契約ではデータとしてクラウドなどに保存できるため、スペースを取らず検索や管理も簡単です。書類整理の負担が大きく軽減され、業務の効率化にもつながるでしょう。

不動産電子契約の4つのメリット

不動産電子契約の4つのメリット

ここでは不動産電子契約のメリットを4つ紹介します。

・収入印紙が不要になり費用を節約できる

・来店不要!いつでも・どこでも契約手続きが可能

・契約書の紛失リスクがなく、保管・管理が簡単

・遠隔地の物件でもスムーズに契約できる

収入印紙が不要になり費用を節約できる

不動産の契約書を紙で作成する場合、契約金額に応じた「収入印紙」を貼る必要があります。

収入印紙とは、「印紙税」という税金を支払うためのものです。例えば、数千万円の売買契約なら1〜3万円、1億円を超える契約では6万円以上かかります。

電子契約ではこの収入印紙が不要です。印紙税はあくまで「紙の契約書」にかかる税金のため、電子データでやり取りする契約書は課税対象になりません。

印紙の購入や貼付、保管の手間もなくなるため、コスト削減と業務効率化の両面で大きなメリットがあります。

来店不要!いつでも・どこでも契約手続きが可能

電子契約を導入することで、不動産の契約手続きが来店不要で完了できるようになりました。

これまでは、紙の契約書に押印するためだけに店舗に足を運んだり、契約書を郵送して返送を待ったりする必要がありました。電子契約なら、そうした手間や時間を大幅に省けます。

また、平日は仕事で時間が取れない会社員や、小さなお子様がいて外出が難しい方など、これまで来店が難しかった潜在的な顧客層にも対応しやすくなります。いつでもどこでも契約ができることで、より幅広い顧客層にサービスを提供できるのもメリットです。

契約書の紛失リスクがなく、保管・管理が簡単

電子契約のメリットは、契約書の紛失リスクがなく、保管・管理が簡単なことです。

紙の契約書には、紛失や情報漏れのリスクをはらんでいます。万が一、重要な書類が見つからないと、信用問題にもなりかねません。

さらに、紙書類の整理や検索には時間も手間もかかります。2018年にコクヨ株式会社が実施した調査では、書類を探すのに年間で約80時間も費やしているという結果もあるほどです。(※)

電子契約なら物理的な保管が不要で、契約データはクラウドなどに安全に保存できますキーワードで検索すれば、過去の契約書もすぐに見つけられます。

書類管理の効率が大幅にアップする点は、電子契約の大きなメリットです。

※ 参照:コクヨ株式会社

遠隔地の物件でもスムーズに契約できる

電子契約を導入すれば、遠方の物件でも現地に足を運ぶことなく契約を完了できます。

例えば、進学や転勤で都市部に住む必要がある場合、契約者が別の地域にいるケースも少なくありません。従来は現地での手続きが必要でしたが、電子契約を使えば自宅にいながら手続きが可能になり、移動や宿泊の負担を減らせます。

最近では、物件探しから契約までをオンラインで完結させる人も増えています。非対面で契約できるかどうかは、物件選びの大きな決め手にもなってきました。

遠隔地の取引でもスムーズに対応できるのは、電子契約の大きなメリットです。

鑑定士コメント

電子契約では署名や押印は不要ですが、契約の有効性を証明するために「電子署名」が必要です。電子署名は本人による同意を示す手段であり、電子署名法により印鑑と同じ効力が認められています。なお、見た目のために使われる「電子印鑑(印影画像)」には法的効力がありません。偽造リスクもあるため、安全な「電子署名」を使用することが大切です。

不動産電子契約の3つのデメリット

不動産電子契約の3つのデメリット

不動産電子契約には多くのメリットがある一方、デメリットも存在します。ここでは不動産電子契約のデメリットを3つ紹介します。

・電子署名サービス導入のコストがかかる

・仲介業者・買主・売主の同意が必要

・全ての契約には対応できない

電子署名サービス導入のコストがかかる

不動産取引における電子契約のデメリットの一つが、電子署名サービス導入にかかるコストがかかることです。

電子契約を行うには、専用のサービスを利用する必要があり、月額料金や送信件数ごとの費用が発生します。

一般的な相場は、月額5,000〜10,000円程度。さらに契約書の送信ごとに1件あたり50円〜300円程度の費用が発生します。

「それなら今までどおり紙の契約でいいのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、紙の契約書にも次のようなコストがかかっています。

・印刷代や郵送費

・印紙税

・契約書の保管スペースや整理・検索にかかる手間

電子契約は初期費用こそ必要ですが、長期的には作業の効率化やコスト削減につながる可能性が高く、導入する価値は十分にあるでしょう。

仲介業者・買主・売主の同意が必要

不動産の電子契約を行うには、仲介業者・買主・売主の全員からあらかじめ同意を得る必要がある点がデメリットです。

2022年5月の法改正によって電子契約が可能になりましたが、契約書を電子データでやり取りするには、相手の了承が前提となっています。

もし誰かが「紙の契約書がいい」と希望した場合は、これまで通り紙の書類で手続きを進めなければなりません。同意がないまま電子契約を進めてしまうと、トラブルや法令違反になる可能性もあるため、注意が必要です。

まだまだ紙の契約書を好む方も多いため、電子・紙どちらにも対応できる柔軟な体制が大切になります。

全ての契約には対応できない

不動産の電子契約は便利な反面、すべての契約に対応できるわけではない点もデメリットの一つです。

以下に、電子契約に対応している書類・対応していない書類をまとめました。

このように、多くの不動産契約は電子契約で対応可能ですが、一部は紙の書類や公正証書が必要になります。

電子契約を利用したい場合は、どの書類が対象になっているかをあらかじめ確認しておくと安心です。

不動産電子契約の具体的な流れ

不動産電子契約の具体的な流れ

不動産の電子契約は、紙の契約書とは手順が少し異なるため、事前に全体の流れを理解しておくことが大切です。ここでは、電子契約の基本的な進め方を、次の3つのステップに分けて解説します。

・電子契約書の確認・同意

・本人確認と電子署名

・契約完了・電子データの保管

電子契約書の確認・同意

不動産の電子契約を行う際は、まず契約書や重要事項説明書の内容を事前に確認します。

とくに「重要事項説明」は、オンラインで実施する「IT重説」が一般的です。Web会議ツールを使って、宅地建物取引士が宅建士証を提示しながら説明を行います。

なお、IT重説を行うには、事前に相手方の同意が必要です。同意書の提出後、重要事項説明書が電子データで交付され、説明が実施されます。

電子契約を進めるには、電子的な手続きに対する同意も必要です。「電子利用同意書」に承諾し、内容を理解・納得したうえで手続きを行います。

本人確認と電子署名

不動産契約では、対面と同じように本人確認が必要です。売買契約では法律上の義務があり、賃貸でもトラブル防止のため実施が推奨されています。

本人確認の主な方法は、以下の3つです。

電子契約ではなりすましのリスクもあるため、確実な本人確認が欠かせません。

契約完了・電子データの保管

本人確認や重要事項説明(IT重説)が終わると、契約書と重要事項説明書に電子署名を行い、契約が成立します。

契約後の書類は、電子契約サービス上で安全に保管されます。会社法の432条では10年間の保存が推奨(※)されていますが、売買契約書など重要な書類は、より長期間の保管が望まれます。

※参照:会社法 | e-Gov 法令検索

中古マンションを購入する際の流れや契約方法、完了までにかかる費用などを詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

鑑定士コメント

不動産の電子契約は、買主・売主双方の同意が必要なため、断ることも可能です。ただし近年は「郵送の手間がない」「印紙税が不要」などの理由から、不動産会社が電子契約を希望するケースが増えています。その場合、不動産会社のみが電子署名を行い、買主は紙で署名・押印する「折衷案」での対応となる場合があります。この方法であれば、電子契約のいいところを取り入れつつ紙のやり取りでも進められるため、安心して手続きを進められるでしょう。

不動産電子契約の対象となる書類

不動産電子契約の対象となる書類

不動産に関する全ての書類が電子契約に対応しているわけではありません。ここでは不動産電子契約の対象となる書類を以下の3つに分けて詳細に紹介します。

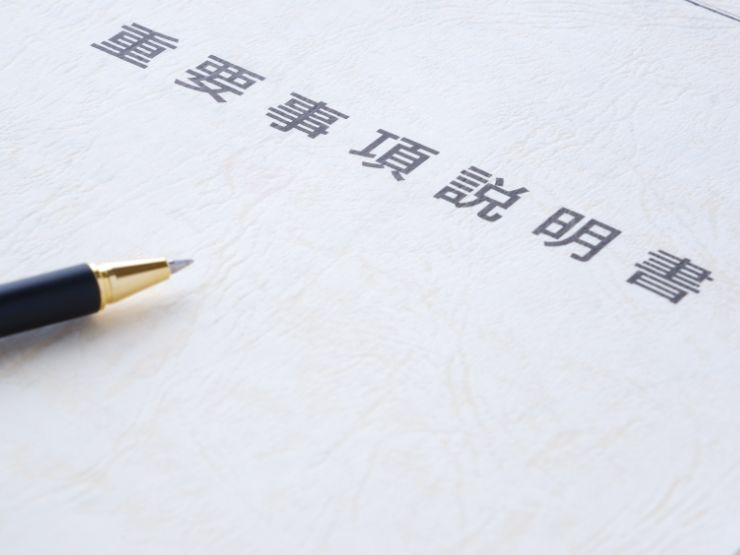

・重要事項説明書

・売買契約書・賃貸借契約書

・その他(媒介契約書など)

重要事項説明書

重要事項説明書は、不動産の売買や賃貸に関する重要な情報を記載した書類です。2022年5月の宅建業法改正により、電子化が可能になりました。

電子交付の方法は、以下のいずれかです。

・メール送信

・Webページからのダウンロード

・CD-ROM等による交付

ただし、電子契約であっても、宅建士による説明義務は変わりません。契約者が内容をしっかり理解できるよう、宅建士が説明を行う必要があります。

売買契約書・賃貸借契約書

売買契約書や賃貸借契約書は、不動産の取引が成立したことを証明する、大切な書類です。契約内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐ役割もあります。

2022年5月の宅建業法改正により、これらの契約書も電子化が可能となりました。

これまで必要だった書面での記名押印に代わり、電子データで契約を締結できるようになり、申し込みから契約までをすべてオンラインで完結できます。

その他(媒介契約書など)

重要事項説明書や売買契約書・賃貸借契約書のほかにも、電子契約が可能になった書類があります。

例えば、以下のような書類も、電子化が可能となりました。

・媒介契約書

・定期借地権設定契約書

・定期建物賃貸借契約書

これまで紙での交付が義務づけられていた書類も、電磁的方法での交付が認められるようになり、不動産取引の電子化はますます進んでいくと見込まれています。

中古マンションを購入する際、どのような点に注意すべきか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。内見前に確認すべきポイントを理解したい方は、資料をご覧ください。

まとめ:不動産を購入する際は電子契約の流れをしっかりと理解しよう

まとめ:不動産を購入する際は電子契約の流れをしっかりと理解しよう

これまでの紙の契約では、「郵送や書類の管理が面倒」「不動産会社に何度も足を運ばなければならない」「収入印紙の費用がかかる」など、さまざまな手間がかかっていました。

しかし、電子契約を活用することで、こうした負担を大きく軽減できるため、買主・不動産会社の双方にとって大きなメリットがあります。

電子契約を進めるには、事前の同意に加え、本人確認と電子署名が必要です。はじめて不動産を購入する方でも、あらかじめ流れを理解しておけば安心して手続きを進められます。

電子契約の基本をしっかり押さえて、スムーズな契約を目指しましょう。

不動産鑑定士/マンションマイスター

石川 勝

東京カンテイにてマンションの評価・調査に携わる。中古マンションに特化した評価手法で複数の特許を取得する理論派の一方、「マンションマイスター」として、自ら街歩きとともにお勧めマンションを巡る企画を展開するなどユニークな取り組みも。

公式SNSをフォローすると最新情報が届きます

あなたのマンションの知識を確かめよう!

マンションドリルマンション管理編

あなたにとって一生で一番高い買い物なのかもしれないのに、今の知識のままマンションを買いますか??後悔しないマンション選びをするためにも正しい知識を身につけましょう。

おすすめ資料 (資料ダウンロード)

マンション図書館の

物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ

(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による

コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正

評価」が見れる! - 新築物件速報など

今後拡張予定の機能も!

会員登録してマンションの

知識を身につけよう!

-

全国の

マンションデータが

検索できる -

すべての

学習コンテンツが

利用ができる -

お気に入り機能で

記事や物件を

管理できる -

情報満載の

お役立ち資料を

ダウンロードできる

関連記事

関連キーワード

カテゴリ

当サイトの運営会社である東京カンテイは

「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。

1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。

不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など

3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。