全国市況レポート

注目記事

現在を知る

更新日:2022.10.13

登録日:2022.10.14

マンション間取りの原点「51C型」が背負ったもの

焼け野原とベビーブーム。戦後の日本は食糧と住宅の事情改善が最優先課題であった。1945年12月に誕生したばかりの「戦災復興院」(後の建設省、現:国土交通省)では戦争で家を失った国民に速やかに住宅を提供するという重い課題を背負っていた。

マンション図書館の物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ

(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家によるコメント

表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正評価」

が見れる! - 新築物件速報など

今後拡張予定の機能も!

公営住宅「東京都営高輪アパート」の供給

1947年当時の復興員総裁阿部美樹志は建築家吉武泰水の研究所にある指示を下した。「低廉な家賃で、できる限り多くの住宅を供給するための調査研究をせよ」。条件はこれだけではなかった。「耐火性の高いRC造で多くの家族が快適に住める住宅」を強く求めたのである※1。

早急に求められた住居の建設

戦後間もない時期、家を焼かれ失った人たちは瓦礫の中から使えるものを屋根や壁に使用して雨露をしのぐ状態。役所の中でもRC造は木造比でおよそ2~3倍のコスト高になるため※2、木造住宅を大量に供給する方が合理的だという意見が多かった。しかし阿部はアメリカに留学しRC造を学んだ「専門家」であり、戦後の日本家屋は不燃化が避けて通ることのできない課題であるとの認識を強く持っていた※3。多くの反対を押し切って公営住宅「東京都営高輪アパート」がRC造で供給された。1947年から1948年のことである。

新宿区「戸山団地」の供給

一方、吉武研究所ではRC造の住宅、しかも日本の家族生活に合った間取りの調査・研究に没頭した。「一般の零細住宅や労働者住宅」の“住み方調査”を行い、限られた狭いスペースを有効活用した新たな住み方を模索したのである。戦後復興期には大量の住宅が短期間に供給されることが優先された。そのため住空間を狭くするしかなかった。「都営高輪アパート」では「47A」「47B」「47C」が試験的に導入された。47は1947年を示し、A・B・Cと14.2坪、12.5坪、10坪の3パターンである。このように3種の間取りを組み立てた。1949年には新宿区の「戸山団地」で49年型の「49A」「49B」「49C」が導入された。

「住み方」の研究ーダイニングキッチン(DK)の始まりー

現在は「住まい方」と表現されている「住み方」の研究は戦前期から行われていた。第一人者である京都大学の西山夘三教授は、既に合理的な住み方には「食寝分離」が欠かせないという「食寝分離論」を展開し、「食事部屋を容易に寝室に転用できる」という「部屋の融通性・転用性」を日本住宅の長所とする建築界の俗論を批判していた※4。吉武氏は西山論に大いに影響を受けた。実地調査を重ね、間取りが住み方に大きく影響している現状をから、「子供が成長すると寝室を分割する必要が出てくるが、結果としてそれが食寝非分離に繋がっている」とした結論付けた上で、これを解決することを新たな間取り設計の目標に定めた※5。

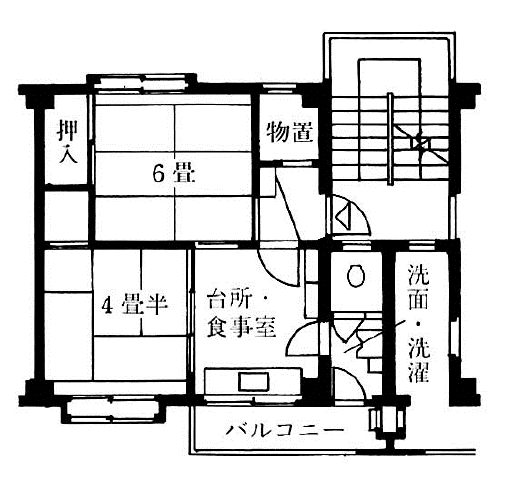

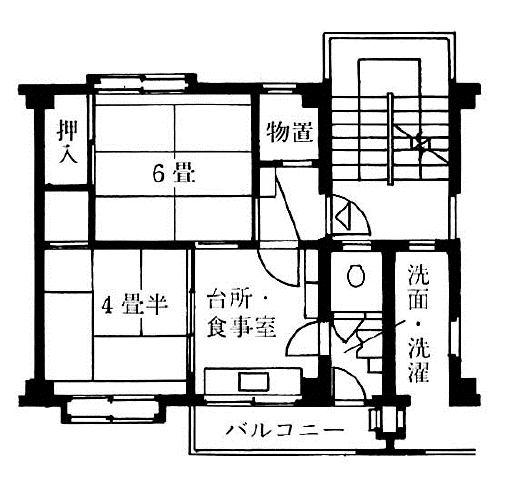

当時の吉武研究所には鈴木成文がいた。鈴木は台所を広く取ることができれば同じ空間で食事が可能になり、寝室を分割しても食寝分離が保たれることを“発見”した。これが日本におけるダイニングキッチン(DK)の始まりと言われている※6。吉武や鈴木は従来の日本の木造家屋で採用されていた部屋と部屋を襖で仕切る方式をDK側で採用し開放感を持たせた一方で、他の部屋との境は壁や押入で仕切る方法を導入して、新たな間取りを完成させた。1951年に採用されたことから、これらは「51A」「51B」「51C」型と呼ばれた。この中で「51C型」は35㎡程度の広さでありながら、極めて機能的で優れた間取りであると評価され、その後のマンション間取りのプロトタイプと見做されていく。

●公営住宅51C-N型:後の2DKの間取り(40.2㎡)

鈴木成文は1951年5月に開催された学会において、「たかだか35㎡の住宅で生活のすべて機能別に分けるということは考えられない。生活をいかに重ね合わせるか、重合させるかが重要な問題となる」、「炊事と食事を重ね、この重ね合わせを考えた中で、北側の一部屋だけははっきりと仕切った」の51C型のコンセプトを説明している※7。51C型が初めて導入されたのは「東京都営代々木山谷団地」(新宿区)であった。1955年には日本住宅公団(後の住宅・都市整備公団、現:財団法人住宅再生機構=UR)が設立されると、この51C型がそのまま標準間取りとして採用され、踏襲されていくのである。

『51Cは呪縛か』1960年代半ばからの間取りの変化

戦後復興期が終わり、日本が高度経済成長期になるとマンションの平均的な専有面積は60㎡、70㎡と拡大していく。その過程において、51C型をベースに1部屋、2部屋と付け加える間取りが普及していくが、鈴木は「安易な考え方で間取りが設計されている」と批判を展開する。1960年代半ばから「nDK」や「nLDK」という間取りが作られていく中で、「51C」が「nLDK」の原点であるという説を否定し、「両者は無関係」と主張している。せっかく住空間が広くなったのに戦後の住宅難への対応策として作られた51Cがそのまま踏襲されていることは、住文化の停滞であるとの理解である※8。

さて、鈴木成文は1983年1月の論文において「2DKとか3DKという表示の仕方は、今や誰にでも親しみ深いものになっているが、これは1955(昭和30)年に設立された日本住宅公団でつけられた呼び名であり、名付け親は初代設計課長の本城和彦である」との記述がある※9。また、2003年2月から開催されたシンポジウム『51Cは呪縛か』の中で鈴木成文は「nLDKという言葉がいつ発生したのか調べようと思ったのですが、調べようがないんですね」と発言している※10。

ここは東京カンテイの出番であろう。

データベースから見る間取りの実態

当社のデータベースには1950年代に分譲されたマンションのカタログが保有されているが既に建替などによって取り壊された物件も含め、「nDK」や「nLDK」表記の第1号を発見すべく、一斉に過去のカタログをチェックする作業(すべて筆書の手作業)で行った。

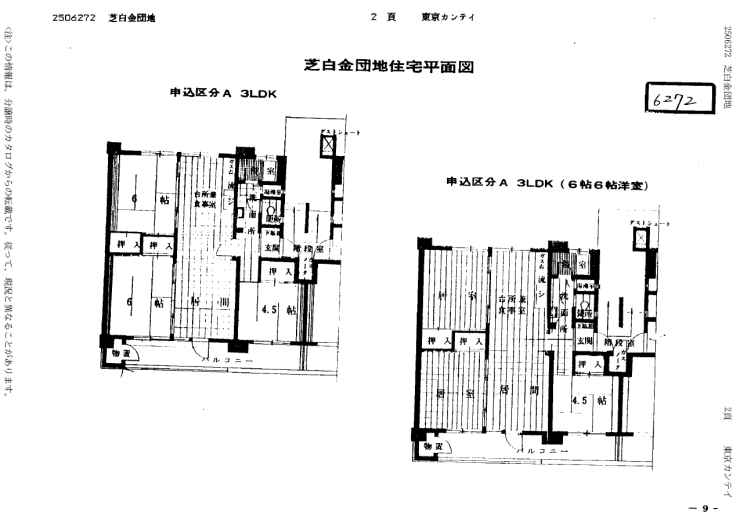

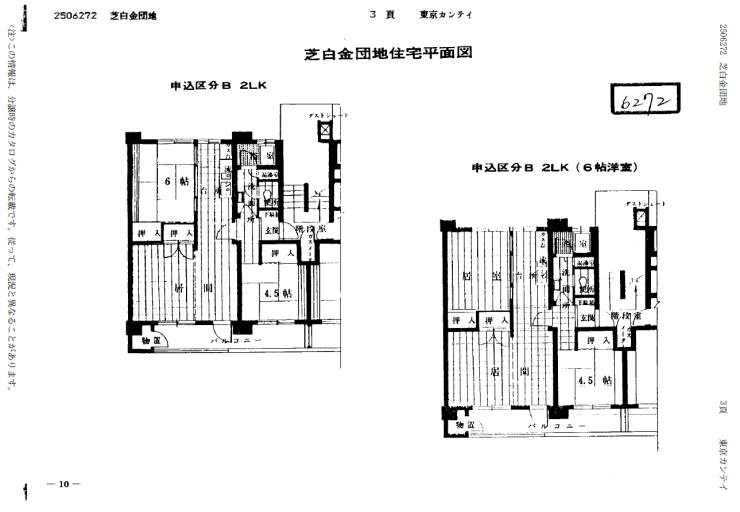

最初に間取りを示す表記としてこのスタイルが表れたのは意外に遅く、1964年竣工の『芝白金団地(東京都港区)』分譲:日本住宅公団で、間取り図に「3LDK」の文字が確認できる。当社では賃貸マンションのデータを確認することはできないが、分譲マンションでは『芝白金住宅』が「nLDK」表示を最初に導入したマンションと認められる。

それ以前のマンションではほとんどが「ABC型」表記か「15坪型」など坪数を表示する方法、単純に「302型」など部屋番号を用いる方法である。1964年以前の竣工物件でLDK表示が成されているカタログもあるが、すべて大規模改修後に払い下げられた元賃貸マンション等を分譲するために作られた1980年代以降のものであった。芝白金団地では「3LDK」表示のほかに「2LK」という見慣れない表記もあり、まだ表現方法にも過渡期的なものを感じる。

●『芝白金団地』(東京都港区、分譲:日本住宅公団)1964年竣工( 3LDK)

●『芝白金団地』(東京都港区、分譲:日本住宅公団)1964年竣工 (2LDK)

『東雲キャナルコートCODAN』の設計者であり、「脱住宅」の著書で有名な建築家の山本理顕は、鈴木成文が否定した「51C」は「nDK」「nLDK」の原型であるとの考えについて、『でも結果的には、鈴木さんの意志に反して51Cは明らかに「nLDKタイプ」の原型である』と肯定している※12。確かに戦後の「51C≒nDKの小さな家」は核家族を前提としていたがゆえに、核家族化を助長した側面はある。家が広くなり子どもにあまねく部屋を与えることができるようになって、家族はバラバラになったという批判はある部分で当たっているのかもしれない。既に核家族の時代は終わったという声もある。家の行き着く先は「一住宅=一家族」を通り越えて「一住宅=一個人」に変化する過程にあるのかもしれない。ネット社会がどんどん先に進み、個室に籠もったまま「外界」に出て行ける状況において、家というものは必ずしもリビングを必要としない、個室の集合体のようなものに変わっていく可能性はあると思う。

「間取りは人間生活の中から出来上がるものと考えよ」

鈴木成文は言う。『共同住宅は「流行」ではない。』※11この短い一文から「間取りは人間生活の中から出来上がるものと考えよ」という強いメッセージを感じるのである。

※1 鈴木成文著『一九五一C白書~私の建築計画学戦後史』住まいの図書館出版局(住まい学体系101)71~72ページ

※2 鈴木成文著『一九五一C白書~私の建築計画学戦後史』住まいの図書館出版局(住まい学体系101)74~75ページ

※3 鈴木成文著『一九五一C白書~私の建築計画学戦後史』住まいの図書館出版局(住まい学体系101)70~71ページ

※4 西山夘三著『住まい考今学~現代日本住宅史』彰国社264~265ページ

※5 鈴木成文・上野千鶴子・山本理顕ら共著『「51C」家族を容れるハコの戦後と現在』平凡社13~14ページ

※6 鈴木成文著『一九五一C白書~私の建築計画学戦後史』住まいの図書館出版局(住まい学体系101)125ページ

※7 鈴木成文・上野千鶴子・山本理顕ら共著『「51C」家族を容れるハコの戦後と現在』平凡社24ページ

鈴木成文著 鈴木成文住居論集『住まいの計画 住まいの文化』彰国社30ページ(以降にさらに詳しい記述がある)

※8 鈴木成文・上野千鶴子・山本理顕ら共著『「51C」家族を容れるハコの戦後と現在』平凡社25ページ

鈴木成文著 鈴木成文住居論集『住まいの計画 住まいの文化』彰国社108ページ

※9 鈴木成文著 鈴木成文住居論集『住まいの計画 住まいの文化』彰国社19ページ

※10 鈴木成文・上野千鶴子・山本理顕ら共著『「51C」家族を容れるハコの戦後と現在』平凡社93ページ

※11 鈴木成文著 鈴木成文住居論集『住まいの計画 住まいの文化』彰国社47ページ

※12 鈴木成文・上野千鶴子・山本理顕ら共著『「51C」家族を容れるハコの戦後と現在』平凡社159ページ

僭越ながら敬称は略しました。

東京カンテイ顧問

井出 武(マンション図書館顧問)

1989年マンションの業界団体に入社。以後不動産市場の調査・分析、団体活動に従事。

24年間、東京カンテイ市場調査部上席主任研究員として、不動産マーケットの調査・研究、講演業務等を行う。

『BSフジLIVEプライムニュース』、『羽鳥慎一モーニングショー』、不動産経済オンライン、文春オンライン、日本経済新聞など多数のwebメディア、新聞、TV等へ出演実績あり。

公式SNSをフォローすると最新情報が届きます

おすすめ資料 (資料ダウンロード)

マンション図書館の

物件検索のここがすごい!

- 個々のマンションの詳細データ

(中古価格維持率や表面利回り等)の閲覧 - 不動産鑑定士等の専門家による

コメント表示&依頼 - 物件ごとの「マンション管理適正

評価」が見れる! - 新築物件速報など

今後拡張予定の機能も!

会員登録してマンションの

知識を身につけよう!

-

全国の

マンションデータが

検索できる -

すべての

学習コンテンツが

利用ができる -

お気に入り機能で

記事や物件を

管理できる -

情報満載の

お役立ち資料を

ダウンロードできる

関連記事

関連キーワード

カテゴリ

当サイトの運営会社である東京カンテイは

「不動産データバンク」であり、「不動産専門家集団」です。

1979年の創業から不動産情報サービスを提供しています。

不動産会社、金融機関、公的機関、鑑定事務所など

3,500社以上の会員企業様にご利用いただいています。